展示照明について

展示照明におけるきれいな光とは

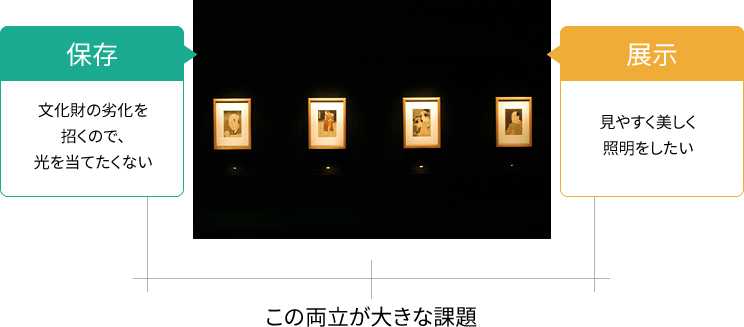

展示照明は、展示する文化財の持つ魅力を見る人に最大限に伝えるためにあります。美術館・博物館で収蔵、展示されている文化財の多くは、製作されてから非常に長い時間が経過しているものも多く、保存環境を維持するために細心の注意が払われています。もし、文化財を将来に引き継いでいく保存だけが目的なら、光を極力当てずに保管すればよいので照明に大きな注意は払われません。しかし、文化財の損傷を抑えつつ文化財の価値を鑑賞する人たちに伝えるために、展示照明は保存と展示の矛盾を最小化し、文化財の魅力を最大化する役割があります。

展示物の魅力を最大化するためには、照明が意識されずに鑑賞に集中できる環境を作ることだと私どもは考えます。

そこで、照明を意識せずに鑑賞を楽しんで頂くための展示用の照明器具を作っています。

照明を意識しない快適に集中できる環境として、見やすさだけを重視するのであれば、人が快適と感じる水準まで明るさを上げてしまえば良いでしょう。

しかし、光に含まれる紫外線は展示物に対してその分子構造に影響を与え、退色を引き起こしたり、紙を破壊したりします。

赤外線は熱によって展示物の膨張と収縮を繰り返させることにより、展示物の破壊や剥離を引き起こします。

光はたとえ赤外線や紫外線を除いたとしても、また目に見える光の成分も全く展示物に悪い影響がないわけではないので、極力低い光量で照らす必要があります。

では、鑑賞者は暗い中、我慢して展示物を見なければならないのでしょうか。そんなことはありません。ダメージを与えにくい明るさでも、条件を整えることで見やすい環境、見やすい光が作れます。

人は視覚情報の中からまず輝度差を使って目に映る映像から輪郭を検出しようとし、その後、色差で輪郭を検出し、映像を理解 (= 知覚 ) します。

つまり、人は映像の中に生じる輝度差、明るさに大きな意味をおいていると理解出来ます。

明るさの差を利用して、見せたいところのみを明るくし、そして視野の中のノイズとなる鑑賞対象以外の明るさの差を減らすことで、見やすさは向上します。

東京黎明アートルーム

また、照明は明るさを生み出すことで展示物の見え方を大きく変えてしまうことがあります。文化財は作った本人の意図が分からない場合が多いので、照明の癖をなくして鑑賞者に解釈をゆだねられるようにすることも展示照明に必要だと考えます。

私どもが考えるきれいな光は、文化財の魅力ある特徴を鑑賞者に伝えながらも、鑑賞の自由度を残し、徹底的に見やすいことにこだわった光です。同時に、先人が費やした努力に敬意を払い、未来の人々も私たちと同じようにその文化財に接することが出来るように保存の観点からも考慮されている光です。

きれいな光をつくるために

単に高機能の照明器具を付けただけでは良い展示は生まれません。他に付随する要素との共同作業で良い展示環境ができます。

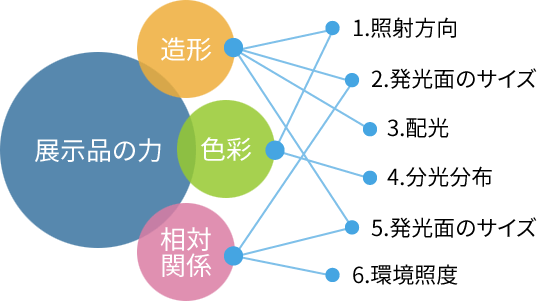

展示物が持っている意味や特徴、価値を鑑賞者に十分に伝えるために有効な6つの要素をご紹介します。

1.照射方向

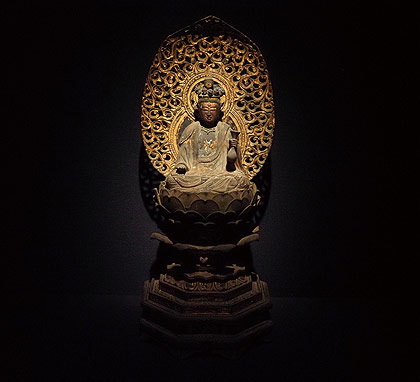

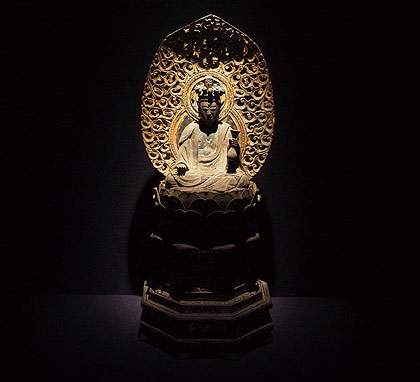

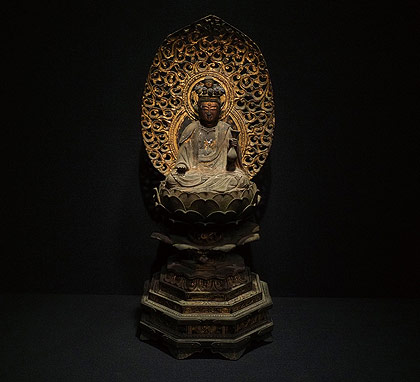

光をどの方向から当てるかは展示照明の出来に大きな影響を与える要素です。照射方向により影の出方や色が変化し、展示物の印象が変わります。

特に照明の仕方で印象が変化しやすいのは立体物ですが、絵画などの平面作品でも、影響があります。

スポットライトを遠くから当てた場合

スポットライトを近くから当てた場合

スポットライトに地明かりを足した場合

2.発光面のサイズ

照明器具の発光面の大きさも見え方に大きな影響を与えます。例えば、光が拡散するよう地明かりを照らすのと、スポットライトで照らすのでは違いがあります。

発光面が大きいと、柔らかく光が展示物に回るので、よりフラットな印象になります。

3.配光

光源からどの方向(角度)にどれぐらいの強さで光を発しているかを配光と言います。一般的には光の広がる角度(配光角)に注目されますが、光の広がりの中で、その光の分布がどのようなものであるかという点も鑑賞の上では重要です。スポットライトでも機種が異なると配光が異なります。

また、スポットライトからの光漏れで輪郭が出てしまう場合もあります。鑑賞の邪魔になるため、選定の際に確認する必要があります。

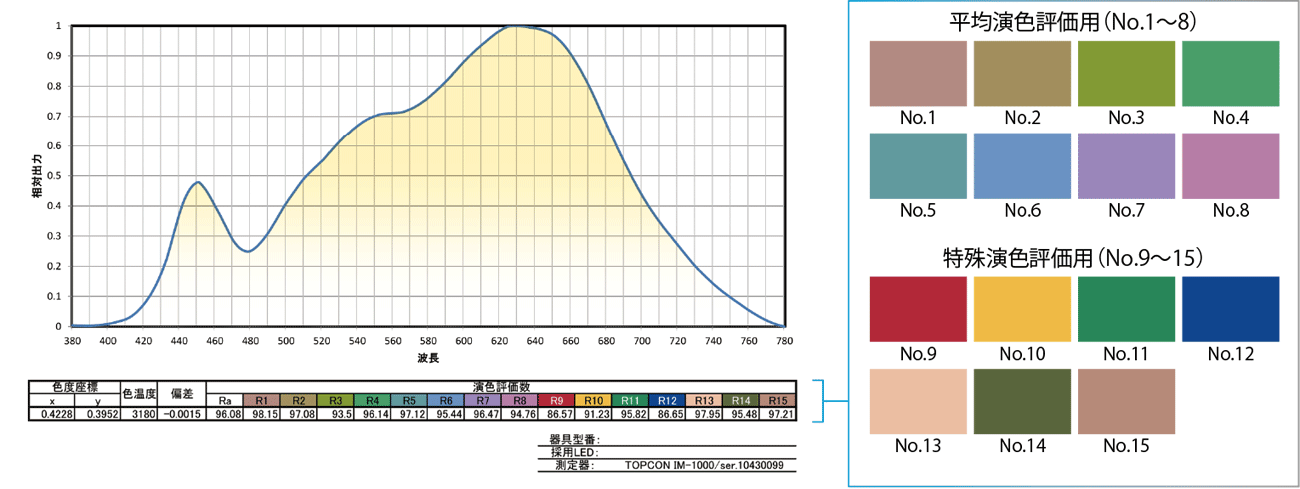

4.分光分布

分光分布とは、光のパワーを波長ごとに区切ってその分布を見たグラフで、光の色温度や演色評価数などもこのグラフが元となって算出されます。演色性とは、自然光に近いある色温度の電球からでた光で基準の色票をみた時のその色票からの反射光を基準として、試験する光で同じ様な反射光がどのように異なるかの比を見た指標です。基準光で見た状態を Ri100 とし、色のずれが大きくなると Ri 値は低くなります。

展示照明では平均演色評価数(Ra) と R9 ~ R15 の特殊演色評価数のそれぞれが Ri90 以上であることが望ましいです。

しかし、どれほど演色性が高い光源を使っても、光の当て方や配光が不適切であればきれいに見せることはできません。あくまで展示照明の要素の一つです。

5.展示環境の中での照明設置位置

鑑賞者が展示室に入り、作品を鑑賞するまでの間は、視野の中に鑑賞の妨げになるものはないに越したことはありません。照明の光源が直接目に入らないことはもちろん、照明器具はできるだけ目立たないことが大事です。その上で、作品に適切な光を当てることが必要なので、照明器具と作品、鑑賞者の位置関係と照明効果を考慮してケース、内装のデザインを構築していかなければなりません。そのためには、美術館、照明設計、照明器具メーカー、建築設計等の関係者間での連携が必要です。

6.環境照度

展示空間全体の明るさは重要な要素です。展示品表面の照度は保存の観点から低い照度が求められます。限られた光量で上手に見せるためには、作品と同じ視野に入る環境の照度も考慮が必要です。人の目は目に入ってくる明るさに合わせて、その受光感度を調節します。室内が明るすぎないこと、周りに際立って明るい箇所がないこと、そして漏れ光やガラスの映り込みなどに注意して照明を配置していくことで、見やすい空間を作ります。

照明器具の作り方

私どもの仕事は、きれいな光を実現することです。きれいな光を実現するためにどのように製品を作っているのかをご紹介します。

検討

これまで美術館・博物館向けの器具を専門に製作してきた経験を活かし、どのような光が必要なのか、用途や展示環境等の制約、使い勝手などから検討を重ね、最適な光を実現するための照明器具を提供するための検討をします。

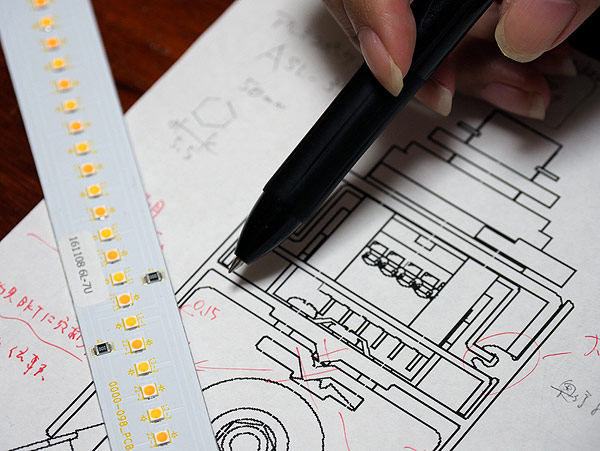

設計

目的に合わせて光をコントロールし、必要な光を実現するため、光学設計ではフェーズでは、光源やレンズ、ミラー等の配置や形状から光の作り方を決めます。 その結果と、配置や使いやすさなどを考慮し、照明器具の構造に落とし込み、機械設計を行います。

試作評価

設計を踏まえ、器具を試作します。

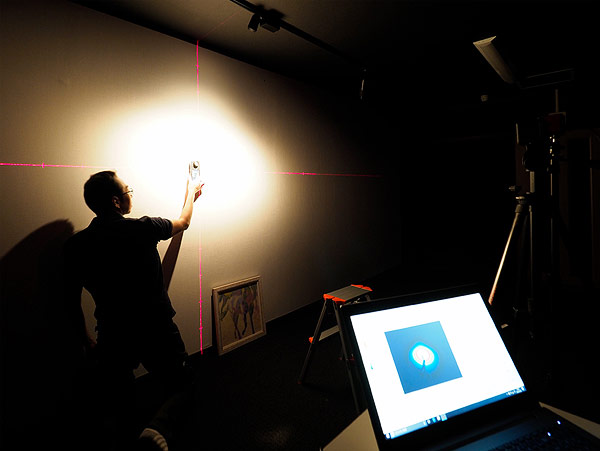

社内で配光測定器等の各種測定器や試作品作成のための3Dプリンター等の加工機を活用し、設計した製品を検証を行います。

それと同時に展示を想定した確認と調整を繰り返して、実際の仕様を決定します。

製造

定番商品はもちろん、特注品も多く取り扱っており、ロット約1~1000台までに特化した生産体制で、製品を製造します。

納品

細かい調整が必要な場合は、ただお客様の展示環境に照明器具を納品・設置するだけではなく、光の調整を行います。